法國籍的猶太詩人保羅・策蘭(Paul Celan)經歷過悲慘的納粹大屠殺,雙親皆死於集中營。戰後,他成了一位詩人,諷刺的是,他是一位不得不用德語寫詩的詩人,這在他內心產生極大的矛盾與自我衝突,且時時刻刻展現在他的字裡行間。

1946 年,他寫信給行動報總編輯李希納,內容說道:

「我要告訴您,一個猶太人用德語寫詩是多麼沈重。我的詩發表後,也會傳到德國;允許我跟您說這麼可怕的一件事,那隻打開我書的手,也許曾經與殺害我母親的劊子手握過手……但我的命運已經註定了——用德語寫詩。」

圖片來源:維基百科

這是一個大時代的悲劇,不只種族遭迫害,連文化的根也被粗魯地拔起。這顯示「語言」反映了一位說話者的人格特質與成長歷程。

「母語」更是一個民族最重要的鑰匙。

1952 年 2 月 21 日,當時仍隸屬於巴基斯坦的孟加拉,當地學生發起遊行運動,爭取孟加拉語的語言權,結果慘遭警察的無情射殺,事後,國際社會便稱這些犧牲者為「人類有史以來第一次為語言犧牲的語文烈士」。

1971 年,孟加拉脫離巴基斯坦獨立,並在達卡修建了「保護母語紀念碑」。直到 1999 年,聯合國教科文組織第 30 屆會議決定,將每年的 2 月 21 日定為「世界母語日」,且自 2000 年以來每年都會舉辦,以促進世界和平和語言多樣性,保護世上各國、各族群的母語。

圖片來源:「麻瓜的語言學」網站

不僅如此,2007 年 5 月 17 日,聯合國大會第 61 屆會議更通過了一項決議,宣布 2008 年為「國際語言年」,來突出語言的多樣性,藉以促進多元文化及國際間相互理解的重要意義。

這是「世界母語日」(International Mother Language Day)的由來。原來「講自己的語言」這件看似簡單、自然的事,也曾經需要流血流汗爭取。

然而,根據聯合國教科文組織在 2011 年 11 月發佈的研究報告,二十一世紀結束前,全人類將有半數的語言步入死亡,而少數幾個語言稱霸的現象則愈發明顯。身為地球村的一份子,如果說,台灣的原住民語、客語、台語,極有可能在未來的數十年內消失殆盡,你相信嗎?

事實上,台灣已經有越來越多人不會說自己的母語,甚至對於母語有種「次等文化」的排斥感,除了特殊的歷史因素,最主要則是受到傳播媒介長期建構的符號意象,造成你我對母語的理解有這種錯誤認知。

先從台灣的歷史脈絡看語言的壓迫,最遠應追溯到鄭氏時期設立的台南孔廟,掛著「全台首學」的匾額進行儒家教育,逼迫已經擁有新港文的平埔族人學習四書、五經,西拉雅族的語言和文字就在這種大漢沙文主義的文化霸權下被「清洗」掉了,迄今,已趨近於滅絕的狀態。

而接下來的閩、粵移民,在台灣的北中南東各自「土著化」,逐漸發展出有別於原鄉的「在地式」語言型態,即一般所說的台語及客語。不過,在外來政權陸續地更迭之下,這些本土語言也難逃被犧牲的命運。

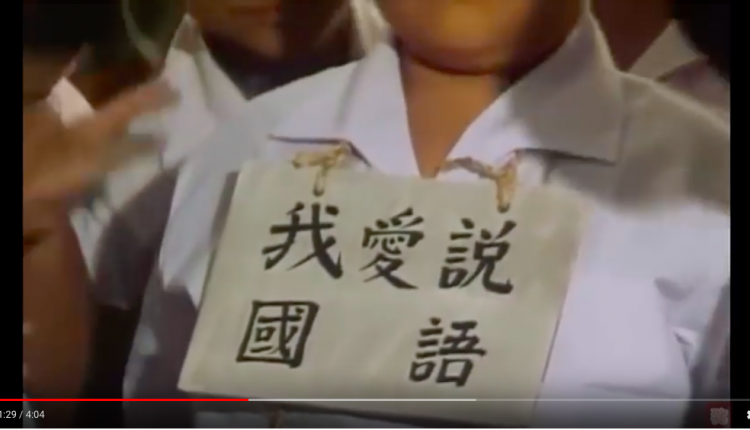

從日治時期的「國語家庭」與皇民化運動,到戰後中華民國政府的「復興中華文化」運動,都一再扼殺、甚至是有計劃性的消滅台灣的在地文化。集權統治者希望重新改造被統治者的認同和思維模式,故「滅其根,先要滅其語」就是首要目標,如此一來,將會集體訓練出一群不會思考、也無從思考起的「順民」。台灣人就是在這樣的背景下,遺失自我人格與文化尊嚴。

圖片來源:Youtube 截圖

葉菊蘭曾經形容台灣母語流失程度是:「原住民語是在加護病房,客語是在急診,台語是掛號中」,這絕非危言聳聽。

1985 年,彈壓公共場所使用本土語言的《語文法》取消立法後,1988 年台灣民間遂發起「還我母語運動」,爭取多元語言政策、修改《廣電法》對地方漢語的限制,甚至爭取新聞節目。1990 年代開始,隨著台灣自主意識脫離政治暗流,以及鄉土熱心人士尋找自身語言學標識,以擺脫「標準國語」的桎梏,政府開始推廣弱勢語言,包括南島語言、台語、客語,並具體措施包括立法奠定語言平等法案、在學校教授傳承語(Heritage languages)。

圖片來源:客家委員會官方網站

儘管如此,驀然回首,已不在燈火闌珊處。因為我們已迷失自己太久,那個屬於自己、最貼近自己的根,我們已經變得陌生,甚至嗤之以鼻了。

歌手謝銘祐在第 28 屆金曲獎勇奪最佳台語男歌手獎,致詞時說道,領這個獎很矛盾,因為現在三十歲以下的年輕人,不要說「講台語」,連「聽台語」都有問題。他期許在台語環境成長的人,都可以學習好台語,也盼自己能繼續創作,但大家要能聽得懂台語。

去年,有網友在網路上分享自身經歷,表示女兒在寫學校的台語課作業,問他「11 的台語怎麼寫」,該名網友先是說了一句「學校是沒東西教了嗎?」,隨後索性把數字 1 到 20 的台語全部寫下來:「雞、冷、啥、洗、喔⋯⋯」許多人認為這名爸爸實在太有才。

這突顯出一項現實,就是我們長期缺乏對母語的正確認知和教學,以致於我們誤以為「母語無字」,而常常拿中文字來亂拼亂湊,如「雞、冷、啥、洗」,儘管音近似台語,但實際發音、語調若不對,就不是台語的原意了。

台灣過去被迫丟掉自己的母語,當現在我們意識到該「找回自己失去已久的文化主體」時,無論是歷史、文學、民俗、生活等領域,母語都是非常重要的關鍵,不可能棄之不顧,也不能只是草率地認為「會聽」、「會說」就好。

試想一下,如果用「欸逼吸滴」來代替「ABCD」,英文如何學好?當你只會用「母湯」來取代正確的「毋通」時,就會清楚看見,台灣的母語復甦,尚有一段長遠的路要走;同理,台灣本土文化的主體建立亦然。

最悲哀的是,將外來殖民者的語言當成母語。

刊載於《台灣社會學刊》第 62 期的學術論文《台灣民衆的家庭語言選擇》,內文指出一項重點,以台語為例,多數來自底層社會的台語家庭,卻渴望透過轉用華語讓下一代翻身。其實,就台灣被殖民的身世看來,似乎是無法避免的悲劇,而做為殖民地最大的悲哀,就是將外來殖民者的語言當成自己的母語,以尋求殖民者的認同和肯定。

當保存語言多元性蔚為世界潮流時,台灣人是否仍抱持著過時落伍的思想,認為「語言只是溝通的工具」?當國際組織、許多國家認知到語言是自我認同、族群文化的載體,歷史智慧及獨特價值的結晶,並投入扶植與復振弱勢語言的同時,相對於六十七年前為母語挺身而出、寧可付出生命的孟加拉人,台灣人豈能置身事外?

如今,在台灣島上的你我,面對母語的問題,理當回歸台灣主體的本質思考,才能找回文化的價值所在。

因為,當我們處在這個大環境壓迫的世代中,我們仍然可以用力地講一句標準的母語,以及唱一首歌的時候,我們就可以跟逝去的祖先智慧產生連結,也可以透過現在去反省歷史、追求當下,以致於展望未來。

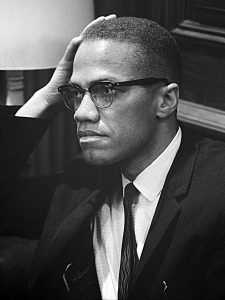

就像美國黑人的人權領袖麥爾坎・X(Malcolm X)曾說過的名言:「不用刀槍,語言就是最有力的武器!」

圖片來源:維基百科

延伸閱讀:

評論被關閉。