[bs-quote quote=”《一滴淚》為巫寧坤三十年的生活、受難和思想提供了生動而真實的記述,完整呈現中國知識分子從五○年代初至七○年代末的全幅圖景。” style=”default” align=”center”][/bs-quote]

大約十年前,我便讀了《一滴淚》的英文原本 A Single Tear。當時感受很深,至今猶在記憶中。這是我讀到的第一部「右派分子」的自述。運用高超的文學剪裁,把二、三十年的苦難——從個人、家庭到親友——生動地勾勒了出來。作者文筆的流暢自然,顯示出他在英美文學與語言上的深厚造詣。

他將三十年的坎坷人生歸結為“I came. I suffered. I survived”(「我歸來、我受難、我倖存」),尤使我為之擊節。在中國文史傳統中,這正是所謂「春秋筆法」。當然,作者的雋語是從凱撒(Julius Caesar)的名言:“I came, saw and overcame”(拉丁原文是 veni, vidi, vici)脫化而出的,經過莎翁的引用,(As You Like It V.ii)在西方早已家喻戶曉。但作者融合中西的文學修養和匠心獨運,即此可見。

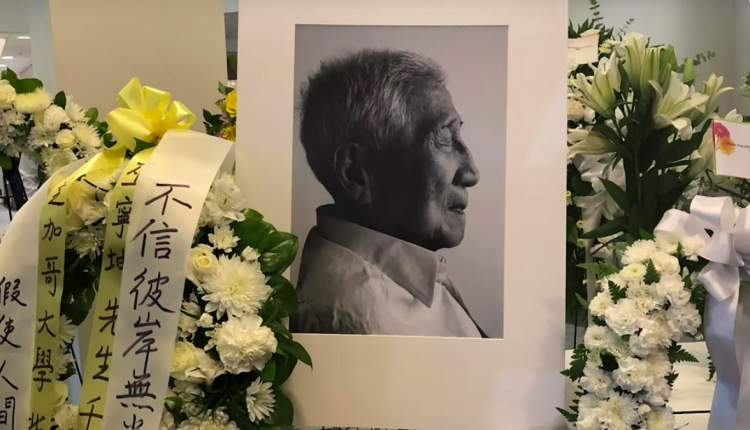

圖片來源:截自美国之音中文网 YouTube

這是我在未識作者之前對於《一滴淚》的認識,應該說是相當客觀的。我當時對作者 Wu Ningkun 的中文姓名也茫無所知,更不必說他的身世背景等等了。但在讀《一滴淚》原本時,我發生了一點懸念,使我渴想一見作者其人。什麼懸念呢?作者是應燕京大學的西語系教授趙蘿蕤電召,回到燕大任教的,而我則恰好於一九四九年秋季考入燕大歷史系二年級,讀過一學期的書,當時教我英文的便是趙教授。

一學期下來,我感到她是既熱心又親切的老師。我記得她曾請全班同學去她家中吃過一次餃子,也見到了她的先生陳夢家。後來我的專業使我時時有機會閱讀陳夢家有關甲骨、金文、漢簡的著作。閱覽之際,我總不免懷念在她班上受教的情景。陳夢家不甘受辱而自殺後,我更想知道趙教授的處境。我曾聽說她一度陷於精神崩潰的狀態,但傳聞不詳,終成為我的一個懸念。我想《一滴淚》的作者一定會告訴我不少關於她的事情。

圖片來源:截自美国之音中文网 YouTube

幾年之後,我偶然在《吳宓日記》(第九冊,頁八六、一○八)中發現了「巫寧坤」三個字,下面註語說:「成都空軍第三路司令部翻譯」,我才確定了作者的中文姓名。但是我還是不知道他究竟是在大陸或海外。二○○五年十月我在華府國會圖書館讀書期間,由於高克毅先生的介紹,才有幸與巫先生同席,這給我帶來了意外的驚喜。接談之下,我不但知道了關於趙蘿蕤老師後半生的遭遇,而且更欣幸結識了這樣一位才華洋溢而宅心仁厚的前輩作家。當天聽巫先生談論,真有「咳唾成珠玉」之感。他心直口快,表裡如一;一席話之後,我便完全懂得:他為什麼絕對逃不過毛澤東的「陽謀」了。

回到普林斯頓之後,承巫先生寄贈《一滴淚》的中文本,我才知道他在二○○二年曾用中文將此書重寫了一次。中文本的大綱領雖與英文本不殊,但在敘事方面則詳細多了,使中國讀者能由語境而深入情境,盡其曲折。所以從歷史的角度出發,我斷定中文本比英文原本具有更高的原料的價值。

本書有五章是根據夫人李怡楷的口述而寫成,其中事實都在作者的聞見之外。作者運用「花開兩朵,各表一枝」的方式,把他全家苦難的經歷完整地呈現了出來,好像是佛經上說的「兩束蘆葦,互倚不倒」。這不但是文學的技巧,而且有象徵意義。

巫先生之所以終能「倖存」下來,如果沒有夫人的全心全意的支援,是不可想像的。如果不是夫人給他寄寒衣,恐怕他在北大荒非凍死不可;如果不是夫人千里迢迢的「探監」,送食品之外更為他的病情而向原單位要求早日釋放,他也可能餓死在清河農場。(吳弘達《昨夜雨驟風狂》中所寫清河農場的情況恰可印證。)作者和夫人在二十多年受難時期,也一直是「兩束蘆葦,互倚不倒」。

但是本書的最高價值並不止於保存了一人一家「受難」的真相。更重要的,它寫出了中國知識人在歷史上最黑暗期間的「心史」。在毛澤東「乾坤獨御」的二十八年中(一九四九—一九七六),老、中、青三代知識人都在煉獄中受煎熬。

大致說來,中共政權成立之初,五、六十歲的屬於老一代,三、四十歲的屬於中年一代,二十歲前後的則是青年一代。但在一九八○年代左右,大陸思想氣氛開始鬆動的時候,老一代知識人或死或衰,已發不出什麼聲音;中年一代則已進入晚景,驚魂甫定,戰戰兢兢地保持著剛剛得到的「皇恩浩蕩」,不敢越雷池半步;青年一代此時正進入中年,精力雖然旺盛,但成長在絕對封閉的社會中,一時還沒有足夠的精神與思想的資源,作為反思三十年劫難的憑藉。

圖片來源:維基百科

巫先生獨能在一九八六年寫成〈從半步橋到康橋〉自傳初稿,五年以後又擴大成《一滴淚》,這不能不說是一個異數。從客觀條件說,作者的「劫後餘生錄」不但是在英國和美國撰寫的,而且用的也是英文。但是我們決不能因此得出結論說:由於具有這一客觀的優勢,作者才能捷足先登,寫出這部深刻反思的名著來。這裡必須重視的是作者的主觀條件。

巫先生的《一滴淚》是中國數以百萬計的知識人「淚海」中之「一滴」。然而這《一滴淚》也如實地折射出整個「淚海」的形勢,也可以說是「淚海」的具體而微。這是我斷定《一滴淚》是知識人「心史」的主要根據。

能寫出這樣「心史」的作者,必須具備一項最重要的主觀條件:即在精神和肉體都被踐踏了三十年之後,還能很快地重整旗鼓,恢復了精神上的自我。

一九七八年以來,我曾會見過不少老一代的知識人,而且還包括過去在哲學、史學、文學方面卓然成家者。稍一接談,我便發現他們在精神世界中已到了方向莫辨的狀態(disoriented)。在幾十年以暴力為後盾的不斷「思想改造」下,他們原有的精神自我竟徹底散滅了。就我所見到的文字記錄而言,似乎也只有陳寅格、吳宓等極少數的人還能至死不失其故我。

這使我不能不五體投地佩服巫先生的巨大而堅韌的精神抗力,能夠數十年如一日,頂得住鋪天蓋地而來的胡言亂語。他並不是在一九八六年開始寫自傳時才神定氣足:早在「右派」尚未徹底改正之前,他便已「故態復萌」了。一九八○年十二月在成都〔全國外國文學會議〕上,他語驚四座,發出了獅子吼——「選取自由的文學,謝絕奴役人的革命!」事實證明,他說出了人人心中想說而不敢說的話,所以會後許多同行紛紛向他致敬,有的還含著眼淚。正因如此,我才毫不遲疑地認定他的《一滴淚》寫出了整整一代知識人的「心史」。

本文摘自《一滴淚:從肅反到文革的回憶》部份序文。

[taronews-styles book_title=”一滴淚:從肅反到文革的回憶” book_author=”巫寧坤 ” book_publisher=”允晨文化” book_publish_date=”2007/05/01″ book_cover=”https://cdn.taronews.tw/files/2019/09/2019-09-043.27.01.png” book_link=”https://www.books.com.tw/exep/assp.php/taronews/products/0010365530?utm_source=taronews&utm_medium=ap-books&utm_content=recommend&utm_campaign=ap-201909″ book_link_text=”博客來購書” ext_link_1=”https://www.taaze.tw/goods/11100030680.html” ext_link_text_1=”讀冊生活購書” style=”book”][/taronews-styles]

評論被關閉。