本文作者為李弘祺,由思想坦克授權轉載。

萬國衣冠拜冕旒

2014 年的秋天我應北京師範大學的邀請在北京住了兩個多月(8 月 26 到 11 月 17 日)。這段時間正好遇上了三件習近平非常得意而重要的國際會議或發言的場合。第一個是 9 月 11 日到塔吉克斯坦參加「上海合作組織」元首理事會的第十四次會議,並於 9 月 12 日至 19 日,訪問了塔吉克斯坦、馬爾代夫、斯里蘭卡和印度。第二個是 11 月 10 到 11 日在北京(雁栖湖)召集了亞太經合會議。第三個是在經合會議結束後對《環球時報》記者訪問時所說的感想。

這幾個活動都在中國的電視上面用最熱烈的報導播放給中國人民看。雖然習近平在塔吉克斯坦的目的是去參加由中國主導的「上海合作組織」,並簽署中國與塔吉克的交通運輸協議,但是他要的是利用這個機會宣示了他對「絲綢之路」的想象。對一個研究中國歷史的我來説,他一路受歡迎的情景真是震撼的很。

我相信這一次的出訪就是導致半年多以後正式宣佈所謂「一帶一路」計劃的張本。之後他到印度訪問。印度總理莫迪歡迎他的場面一點也不輸塔吉克,一路有中小學生夾道歡迎,揮舞中印兩國的國旗,載歌載舞,從機場直到國會大廈,那種熱情我相信一定讓中國老百姓們覺得中國真是已經崛起,成爲二十一世紀的強國了。祖國啊,妳不再是東亞病夫或拿破崙所譏評的睡獅了。

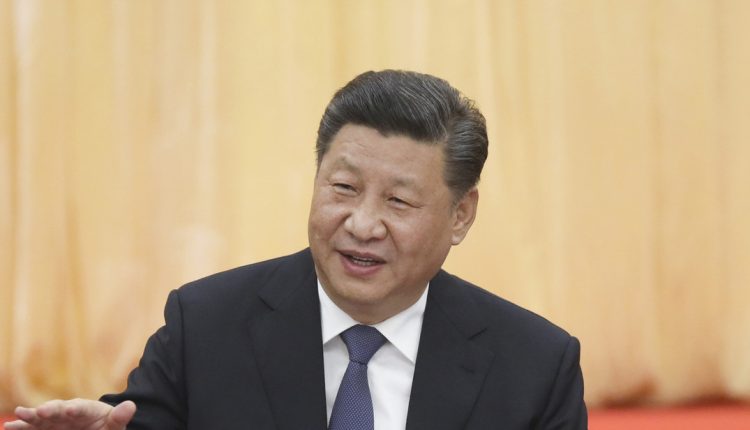

圖片來源:BJP Twitter

十一月,習近平主持第 22 屆亞太經合會在風景秀麗、湖光山色兼得的雁栖湖(在北京郊外)舉行。秋雨剛過的晴天與羞澀的初陽輝映,萬里無垠。習近平站在門口迎客,真個是「九天閶闔開宮殿,萬國衣冠拜冕旒」啊。我更記得在國家會議中心晚宴的表演。那才真是集傳統中國戲劇的聲光燦爛,令人興奮而仰慕,杯觥交錯,莫此爲甚。這些活動的情景在電視上播放出來,對觀衆來說,那才叫真是餘音裊繞,意味無窮。

晚宴後的晚上,習近平帶著歐巴馬總統在中南海特區的林園中散步,電視上只看到兩人在清翠而修剪整齊的柏樹所圍繞的步道中漫步談話。夜晚的月光和煦(那天是閏九月 19 日),一切是那般的平和,又是那般的自然而安靜。特別是當他們兩人從拱橋走下來,那個美麗而靜謐的景色真是有難以想象的迷人。在這麽一個清靜的夜晚,中美兩國的領導人在毫無世俗的喧囂和干擾中正在安靜地交談!它帶給世人的信息是再清楚不過了。於今回想那晚,不知歐巴馬知道他被習近平利用了沒有?

然而,這個時候,習近平心裡在想的應該是他兩年前第一次講的「中國夢」吧。大國興起已經由胡錦濤講過了。在這個美麗的夜晚,作「中國夢」正是合其時也!如何實現那夢呢?才兩個月前,他在中亞和印度洋的浩瀚和美好記憶一定在告訴他說:「絲路」(陸上的和海上的)和太平洋(中國有比美國還長的太平洋海岸綫)。

果然,兩天之後他接受鳳凰衛視的訪問,忍不住再一次說出了令人驚恐的豪語:「太平洋夠大,足以容下中美兩國」(這句話兩年前已經說過一次)。然後,中共中央就正式提出了國家級的「一帶一路」的計劃。對於中國人來説,這那有一句話不合理?有哪一點不是合乎中國在世界上所應該扮演的角色?

葡萄美酒夜光杯──中國人的絲路想像

講起「絲綢之路」,說起來它並不是中國或東亞原有的名稱,而是一個德國學者,名叫李奇霍芬(Ferdinand von Richthofen)。他說的「絲路」含有兩個成分:一個當然是「絲綢」,另一個是路線。對中國人來說,絲綢的高貴和美麗代表了中國文化的細膩和優雅。所以當中國文化最具代表性的產物經過了所謂的「絲路」流傳到西方時,中國人當然不免心中沾沾自喜,覺得絲路真是向世界發揚中國文明的一條康莊大道。

事實上,橫亙歐亞大陸的大草原上面行旅胡商可以走的路非常的多,「一條狹長」的路的想法其實並不正確,而應該說像是一幅扇子,上面佈滿了一條條由綠洲串成的網路,向外張開而去,中國的長安就是這個扇子的聚頭、起點。所以如果你上谷歌(google)去查的話,寫到絲路的差不多全是中國人,這是完全可以想像的事。

中國人對絲路的想像更延伸到海洋上面,由於近代以來所謂中國的三大發明(羅盤、火藥、印刷術)至少有一項(羅盤)大概是經過印度洋,由阿拉伯人傳到西方的。於是「海上絲路」之名也就開始流傳了。後來日本學者三上次男提議把「海上絲路」也稱爲「陶瓷之路」,因爲中國的陶器和瓷器大多是通過海上的航行傳佈到印度洋和歐洲的。不管是「海上絲路」或「陶瓷之路」,它都是中國人極端驕傲的東西。所以,絲路帶給他們的想像真是其他國家的人們所無法瞭解的。

顯然的,在習近平的心中,絲路代表的就是文化的交流,文明古國對人類可以做出的偉大貢獻。

除了絲綢之外,張騫、法顯、玄奘的故事一定也常在習近平的腦海裡不斷地迴旋。

當然,我相信圍繞在他身邊的官僚們一定也都是這樣地歌頌橫亙歐亞大陸的「絲路」。

瘟疫之路——近世以來西方對中亞草原的想像

雖然從 19 世紀以來,已經有不少的學者注意到「絲路」的歷史意義。但是真正下功夫研究的情形還是二十世紀的三十年代。中西學者都有。就我個人來説,1963 年麥耐爾(William McNeill)所寫的《西方的興起》才真的是把絲路的描繪與解釋開始了新紀元。麥耐爾並沒有用到「絲路」這個名詞,但是他是第一個把歐亞大陸各文明更遞替代,交流影響的歷史做了整合的處理,系統地從交流及散佈的角度來説明文明進步的動因。

這麽一來歐亞大陸經過廣大的草原(以及沙漠)的聯結而合成一個世界史的過程就使得「絲路」的許多活動形成一個人與自然相爭,卻因而創造文化,並轉相扶持而壯大的史詩(麥耐爾的文字碰巧非常精確而流暢)。

他是第一個提出十四世紀歐洲的黑死病(鼠疫)可能源自中國的西南(雲南大理地區)的史家(見他 1976 年的《瘟疫與人》)。過去歐洲人一直相信黑死病是從阿拉伯文化地區傳播到歐洲的。在麥耐爾的眼光中,從 13 到 15 世紀之間在中亞草原四處征戰的蒙古軍隊應該也扮演了一定的角色。他提出了蒙古軍隊打進中國雲南之後,很可能破壞了該地原有的生態平衡,竟因此把鼠疫帶進了歐亞大陸,而最終在 1347 ─ 48 年間肆虐了西歐。西方人迄今對這一次的鼠疫記憶猶新,不只寫進了薄伽丘的《十日談》,也帶給了佩脫拉克無限的哀思,因爲他的情人(蘿拉)就死在那一場瘟疫!就是莎士比亞的「羅密歐與朱麗葉」也提到了瘟疫,而他可能就是根據意大利經驗的流傳。

後來非常有名的戴蒙(Jared Diamond)寫了一本《槍砲、病菌與鋼鐵》這本書,在相當的程度上與麥耐爾的觀點相互輝映。他認爲歐亞大陸是人類文明成長的中心,因爲定居的農業社會就在這一帶符合條件的地方發展出來。這本書不強調人類的創造能力,而重視地理的決定因素。對他來説,農業社會的生活會導致人和家禽雜處,細菌叢生,但也使得這一帶的人能發展出抗體,比較能抵抗各樣的疫病(包括傳染病)。

戴蒙沒有提到絲路,但是明顯的,絲路就是人類向非農業社會發佈傳染病的時空溫床。

就是出版了幾本歌頌《絲綢之路》書的梵刻潘(Peter Frankpan)今年也寫了續集(《絲綢之路續篇:霸權移轉的動盪時代,當今的世界與未來文明新史》),書中對於中國「一帶一路」的霸權心態有非常激烈的批評。

可見對研究絲路的學者們來説,東西絲路是草原帝國散佈疫病(或瘟疫)的空間。

這個認識甚至更甚於對絲綢的嚮往。早在羅馬帝國初年,色尼迦(Seneca the Younger)便曾經批評羅馬貴婦喜歡穿透明而不莊重的絲綢服飾:「穿了之後,她的丈夫跟其他任何人看到的她的身體便一樣了。」在他看來,愛穿絲綢的衣服根本是不道德,簡直是不知廉恥。

當然,貴婦們還是喜歡要穿絲綢,所以千方百計想要取得中國的絲綢技術。據説在第六世紀查士丁尼大帝(Justinian I,527 ─ 565 在位)的時候,有人就把蠶繭偷運進東羅馬帝國,教西方人如何製絲。傳説這是發生於 553 ─ 554 年間。毫無疑問,這個走私事件當然發生在絲路上。有趣的是差不多同時(541─542),東羅馬帝國也發生了鼠疫(DNA 的研究證實這次鼠疫與後來在 1347 ─ 48 年的鼠疫的細菌相同)。現在學者普遍認為這個查士丁尼的鼠疫應該是發源於新疆的天山地帶。

明顯的,西方人對絲路上的種種交流其實不像中國人那麽的嚮往,頂多認爲絲路不過只是一個細菌病毒與絲綢一起旅行傳佈的空間,是農業人口與遊牧民族相互爭奪維持生活方式的戰場。

西出陽關無故人

正如王維的詩所說的,「西出陽關無故人」。漢唐以降,很少有詩人真的走出敦煌,真正到中、西亞的沙漠、綠洲或草原的。在陽關前,擺酒送別朋友,依依不捨,心中知道:從此「千里暮烟愁不盡,一川秋草恨無窮。」絲路有什麽嚮往的?

很可惜,中國人近百年來,心中想的絲路變成只是絲綢以及中華文明的西佈。於是過去五年中,不遺餘力地鼓吹「一帶一路」,以爲它是最爲美麗的文化想像,可以取信於世界,讓崛起中的中國得以貫徹擴張中國勢力的野心。

萬國衣冠拜冕旒的無限美夢,遮掩不了西出陽關無故人的哀怨與孤獨。

評論被關閉。